スポンサーサイト

「週刊テツタビ百科」第40号

2010年01月24日

スナフキン藤田です。

いつも「すまいるトレイン777」にご乗車ありがとうございます。

やっと40号に到達しましたが、「こんなのどうよう」は何と472回!!

継続は力なり・・・頑張ります!

さて、今回は「鉄道雑誌」の特集です。

第40号 (2010.01.23 ON AIR)

●現在発行されている主な鉄道雑誌

【月刊】 鉄道ピクトリアル(電気車同友会) 1951年~

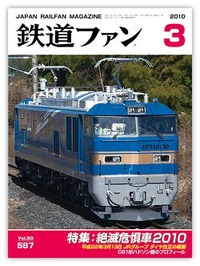

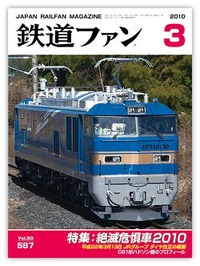

鉄道ファン(交友社) 1961年~

鉄道ジャーナル(鉄道ジャーナル社) 1967年~

鉄道ダイヤ情報(交通新聞社) 1972年~

レイル(プレス・アイゼンバーン) 1978年~

【週刊】 鉄道絶景の旅(集英社) 2009年~

鉄道全路線(朝日新聞出版) 2009年~

【季刊】 Jトレイン(イカロス出版) 2001年~

*その他「男の隠れ家」「BRUTUS」等情報誌で鉄道が特集されることもあります。

●現在発行されている主な鉄道模型雑誌

【月刊】 鉄道模型趣味(機芸出版社) 1947年~

とれいん(プレス・アイゼンバーン) 1974年~

●写真集及び専門書

子供向け絵本・図鑑から、SLや特急の写真集、はたまた枕に使えそうな厚さの専門書

まで多数出版されています。(1週間かけて神田の古本屋街を回りたい!)

●各誌の特徴

【鉄道ピクトリアル】→趣味の雑誌にしては専門的な特集や記事が多く、

カラー写真は少なめで硬派的なイメージが漂います。

【鉄道ファン】→「キャノン」がメインスポンサーになっているので、写真の美しさと

豊富さには目を瞠るものがあります。鉄道全般に渡る記事に徹していて、

それでいてマニアックでないところに好感が持てます。

【鉄道ジャーナル社】→列車の乗車レポートをひとつの柱としており、

旅の要素を持ち合わせています。また航空機やバスにも目を向け、鉄道との共存を

常に模索している異色の鉄道雑誌です。

【鉄道ダイヤ情報】→JR公認時刻表を発行しているため、ダイヤグラムはJRから

提供されます。イベント列車や臨時列車等の情報が豊富で撮影マニアの必携本。

都内の大型書店では、鉄道雑誌専用のコーナーが設けられています。羨ましい・・・。

次回は「発車メロディー」のPART1です。お楽しみに!

いつも「すまいるトレイン777」にご乗車ありがとうございます。

やっと40号に到達しましたが、「こんなのどうよう」は何と472回!!

継続は力なり・・・頑張ります!

さて、今回は「鉄道雑誌」の特集です。

第40号 (2010.01.23 ON AIR)

●現在発行されている主な鉄道雑誌

【月刊】 鉄道ピクトリアル(電気車同友会) 1951年~

鉄道ファン(交友社) 1961年~

鉄道ジャーナル(鉄道ジャーナル社) 1967年~

鉄道ダイヤ情報(交通新聞社) 1972年~

レイル(プレス・アイゼンバーン) 1978年~

【週刊】 鉄道絶景の旅(集英社) 2009年~

鉄道全路線(朝日新聞出版) 2009年~

【季刊】 Jトレイン(イカロス出版) 2001年~

*その他「男の隠れ家」「BRUTUS」等情報誌で鉄道が特集されることもあります。

●現在発行されている主な鉄道模型雑誌

【月刊】 鉄道模型趣味(機芸出版社) 1947年~

とれいん(プレス・アイゼンバーン) 1974年~

●写真集及び専門書

子供向け絵本・図鑑から、SLや特急の写真集、はたまた枕に使えそうな厚さの専門書

まで多数出版されています。(1週間かけて神田の古本屋街を回りたい!)

●各誌の特徴

【鉄道ピクトリアル】→趣味の雑誌にしては専門的な特集や記事が多く、

カラー写真は少なめで硬派的なイメージが漂います。

【鉄道ファン】→「キャノン」がメインスポンサーになっているので、写真の美しさと

豊富さには目を瞠るものがあります。鉄道全般に渡る記事に徹していて、

それでいてマニアックでないところに好感が持てます。

【鉄道ジャーナル社】→列車の乗車レポートをひとつの柱としており、

旅の要素を持ち合わせています。また航空機やバスにも目を向け、鉄道との共存を

常に模索している異色の鉄道雑誌です。

【鉄道ダイヤ情報】→JR公認時刻表を発行しているため、ダイヤグラムはJRから

提供されます。イベント列車や臨時列車等の情報が豊富で撮影マニアの必携本。

都内の大型書店では、鉄道雑誌専用のコーナーが設けられています。羨ましい・・・。

次回は「発車メロディー」のPART1です。お楽しみに!

1/16 プチヘッドマーク!& サボ @テツタビ

2010年01月16日

レアなサボと、小さなヘッドマーク

ピンバッジを、お持ちいただきました!

こんな素敵なバッジは持っていませんが、

ピンバッジは、めちゃくちゃ持ってました。

国鉄の社員さんが、写真撮影に協力してくれた話とか、

布製の表示マークが回転式で 次の行き先をお知らせする

話とか、わくわく 懐かしかったり しました。

サインボードの略で

「サボ」 なんですね。

「週刊テツタビ百科」第39号

2010年01月16日

スナフキン藤田です。

いつも「すまいるトレイン777」にご乗車ありがとうございます。

今回は列車の顔「ヘッドマーク」の特集です。

特急や急行列車、そしてイベント列車が誇らしげに掲げるヘッドマーク。

様々なタイプの車両に設置されるため、デザインはもちろん形状や

表示方法も多岐に渡ります。それでは再放送です。

第39号 (2010.01.16 ON AIR)

●「ヘッドマーク」の定義

列車の愛称名を文字やイラストで表したもので、金属板やフィルムに印刷したものを

主に列車の正面に掲示したもの(前サボ→前に付けるサインボードとも謂います)。

最後尾に掲示するものを「テールマーク」と呼びます、

●歴 史

・昭和4年9月のダイヤ改正で、「富士」「櫻」という愛称の付いた列車が

登場してからテールマークのみを掲示し始めました。

・ヘッドマークが初めて採用されたのは昭和25年の特急「つばめ」。

機関車の前面に直径66cmの鉄製ヘッドマークが取り付けられました。

・昭和33年に登場のボンネット型特急電車の前面には、アクリル板に

愛称名を記載し金属の枠で覆ったものを取り付け、後方から蛍光灯で照らしていました。

→交換に作業員2名が必要 特急の増発に対応出来ない

・昭和42年に登場した電車寝台列車から「電動字幕式」が採用されました。

長い1本のフィルムに愛称名をいくつも印刷して、それをリモコンで

巻き上げていく方式です。

・昭和53年10月から、イラスト入りのヘッドマークが続々登場しました。

→新しい愛称名が加わるとフィルムを作り直さなくてはならない

・平成元年、常磐線「スーパーひたち」がデビュー。これまでの字幕式から

高照度LED(発光ダイオード)による表示が採用されました。

→基本的に電球切れがなく、巻き上げモーターのメンテナンスも不要

●デザインは誰が?

・昭和30年代以降、最も多くのトレインマークを手掛けたのは鉄道デザイナーの

黒岩保美氏(平成10年没)。九州行き及び青森行き寝台列車のほとんどを制作。

・現在は車両をデザインするデザイナーが担当しています。

・イラスト入りのヘッドマークは好評を博しましたが、「やまびこ」など

形の無いものの愛称のデザインには苦労もあったそうです。

●マメ知識&ウラ話

・ボンネット型特急電車全盛の時上野駅のホームの両端には、常にヘッドマークが

5枚ほど無造作に立て掛けられていました。当時盗難などはなかったそうです。

・ヘッドマークは上端のネジで機関車に固定しますが、東北方面の列車に

ヘッドマークを復活させた際は、降雪期に機関車の足場に登ることが危険とされたため、

ヘッドマークの上端を引っ掛けて下端をネジで留めるタイプに変更されました。

そのため上野駅発と東京発の機関車では、ヘッドマークの取付金具の位置が

上下逆になっていました。

・「北斗星」「カシオペア」用のヘッドマークは、ステンレス製で大きさが直径66cm、

重さ5kg(初期は10kg)。塗装ではなく印刷したシートを挟み込むタイプ。

汚れや破損の時も簡単に交換が可能。

(左)青大将牽引の「つばめ」 (右)181系「とき」

(左)651系「スーパーひたち」 (右)485系「白鳥」

(左)32年前に神田・交通博物館で購入したブルトレのピンバッジ

(右)同じ頃展示即売会で購入したサボ 確か3万円・・・

サボとピンバッジを持って行って、またスタジオを散らかしてしまいました。

次回は「鉄道雑誌」の特集です。お楽しみに!!

いつも「すまいるトレイン777」にご乗車ありがとうございます。

今回は列車の顔「ヘッドマーク」の特集です。

特急や急行列車、そしてイベント列車が誇らしげに掲げるヘッドマーク。

様々なタイプの車両に設置されるため、デザインはもちろん形状や

表示方法も多岐に渡ります。それでは再放送です。

第39号 (2010.01.16 ON AIR)

●「ヘッドマーク」の定義

列車の愛称名を文字やイラストで表したもので、金属板やフィルムに印刷したものを

主に列車の正面に掲示したもの(前サボ→前に付けるサインボードとも謂います)。

最後尾に掲示するものを「テールマーク」と呼びます、

●歴 史

・昭和4年9月のダイヤ改正で、「富士」「櫻」という愛称の付いた列車が

登場してからテールマークのみを掲示し始めました。

・ヘッドマークが初めて採用されたのは昭和25年の特急「つばめ」。

機関車の前面に直径66cmの鉄製ヘッドマークが取り付けられました。

・昭和33年に登場のボンネット型特急電車の前面には、アクリル板に

愛称名を記載し金属の枠で覆ったものを取り付け、後方から蛍光灯で照らしていました。

→交換に作業員2名が必要 特急の増発に対応出来ない

・昭和42年に登場した電車寝台列車から「電動字幕式」が採用されました。

長い1本のフィルムに愛称名をいくつも印刷して、それをリモコンで

巻き上げていく方式です。

・昭和53年10月から、イラスト入りのヘッドマークが続々登場しました。

→新しい愛称名が加わるとフィルムを作り直さなくてはならない

・平成元年、常磐線「スーパーひたち」がデビュー。これまでの字幕式から

高照度LED(発光ダイオード)による表示が採用されました。

→基本的に電球切れがなく、巻き上げモーターのメンテナンスも不要

●デザインは誰が?

・昭和30年代以降、最も多くのトレインマークを手掛けたのは鉄道デザイナーの

黒岩保美氏(平成10年没)。九州行き及び青森行き寝台列車のほとんどを制作。

・現在は車両をデザインするデザイナーが担当しています。

・イラスト入りのヘッドマークは好評を博しましたが、「やまびこ」など

形の無いものの愛称のデザインには苦労もあったそうです。

●マメ知識&ウラ話

・ボンネット型特急電車全盛の時上野駅のホームの両端には、常にヘッドマークが

5枚ほど無造作に立て掛けられていました。当時盗難などはなかったそうです。

・ヘッドマークは上端のネジで機関車に固定しますが、東北方面の列車に

ヘッドマークを復活させた際は、降雪期に機関車の足場に登ることが危険とされたため、

ヘッドマークの上端を引っ掛けて下端をネジで留めるタイプに変更されました。

そのため上野駅発と東京発の機関車では、ヘッドマークの取付金具の位置が

上下逆になっていました。

・「北斗星」「カシオペア」用のヘッドマークは、ステンレス製で大きさが直径66cm、

重さ5kg(初期は10kg)。塗装ではなく印刷したシートを挟み込むタイプ。

汚れや破損の時も簡単に交換が可能。

(左)青大将牽引の「つばめ」 (右)181系「とき」

(左)651系「スーパーひたち」 (右)485系「白鳥」

(左)32年前に神田・交通博物館で購入したブルトレのピンバッジ

(右)同じ頃展示即売会で購入したサボ 確か3万円・・・

サボとピンバッジを持って行って、またスタジオを散らかしてしまいました。

次回は「鉄道雑誌」の特集です。お楽しみに!!