「週刊テツタビ百科」第19号

2009年08月30日

スナフキン藤田です。2週間ぶりのご無沙汰でした。

いつも「すまいるトレイン777」をご愛聴下さってありがとうございます。

さて、昨日お届けした「週刊テツタビ百科」第19号の再放送です。

第19号 (2009.08.29 ON AIR)

「鉄道模型の世界」

部屋の中に好きな列車を走らせたい・・・。ミニチュアは男性の憧れですが、

鉄道模型もそのひとつです。線路と車両とコントローラーがあれば即運転が

可能で、建物やトンネル、鉄橋などのパーツを使って好みの風景を作り上げ

ることも出来ます。奥の深~い鉄道模型の世界をご紹介します。

●ゲージ(線路幅)の種類

・1番ゲージ(44.5mm):1/32 ~ Tゲージ(3mm):1/450 の19段階

・日本ではHOゲージ(16.5mm):1/64とNゲージ(9mm):1/150が主流

新幹線のみ1/160

・HOは博物館での展示用に用いられることが多いです Nは個人が主流

●Nゲージの特色

・走らせる時にスペースをとりません 90cm×60cmでも十分に楽しめます

・車両の種類が豊富で価格が手頃

・日本人の手先の器用さも大きく貢献しているようです

●基本的なしくみ

・直流電源を2本あるレールの片方をプラス、片方をマイナスとして流し、

車輪を通じてモーターを駆動させます 後進は電位を入れ替えます

・運転は家庭用電源を直流に変換して、コントローラーを介することに

より行われます 国内全メーカー統一規格

●楽しみ方

①運転を楽しむ

・簡単にレールの敷設が出来ることや、安定した土台が付属されています

そのため床やテーブルの上でも運転を楽しむことが出来ます

②車両を収集する

・メーカーから発売されている車両の種類はかなりの数にのぼります

それを好みにより国・地域・年代・車種等によって収集する楽しみがあります

③車両工作を楽しむ

・プラモデル感覚で車両を製作します 品薄種を生み出す楽しみがあります

④レイアウト(ジオラマ)を製作する

・土台の木枠を繋ぎ合わせてサイズを調整したり、集合(モジュール)

式や分割式のレイアウトを持ち寄って大規模レイアウトを製作するク

ラブもあります

●レイアウト(ジオラマ)の作り方

①テーマと大きさを決める(都会・田舎・車両基地・実際の風景コピー)

②図面を書き、それをベースに書き写す

③線路をすべて敷設する ポイントや信号機の配線も行う

④地面や地形などを作成する

⑤建物とアクセサリーを配置する

●メンテナンス

①埃対策⇒小規模レイアウトならば全体を覆うことの出来るアクリルカバーを

用意するのがベスト。

②線路の錆防止⇒レールは真鋳製なので、専用のクリーナーで掃除

③出来るだけ丁寧に扱う⇒接着面積が小さいので、すぐに破損の場合も

④車輪に付着したゴミや錆の除去⇒走行性能が悪化

*以前は写真やビデオに収めるのが一般的でしたが、最近はCCDカメラを車

両に搭載し電波で映像をパソコンに飛ばして、運転台感覚を楽しむ愛好家

もいます。

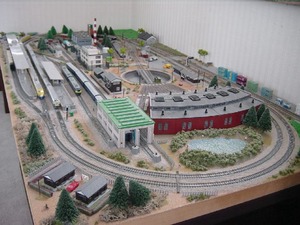

過去に藤田が制作したレイアウトです。怪獣(息子)に破壊されました~(泣)

*次回は「鉄道写真に挑戦」をお届けします。

いつも「すまいるトレイン777」をご愛聴下さってありがとうございます。

さて、昨日お届けした「週刊テツタビ百科」第19号の再放送です。

第19号 (2009.08.29 ON AIR)

「鉄道模型の世界」

部屋の中に好きな列車を走らせたい・・・。ミニチュアは男性の憧れですが、

鉄道模型もそのひとつです。線路と車両とコントローラーがあれば即運転が

可能で、建物やトンネル、鉄橋などのパーツを使って好みの風景を作り上げ

ることも出来ます。奥の深~い鉄道模型の世界をご紹介します。

●ゲージ(線路幅)の種類

・1番ゲージ(44.5mm):1/32 ~ Tゲージ(3mm):1/450 の19段階

・日本ではHOゲージ(16.5mm):1/64とNゲージ(9mm):1/150が主流

新幹線のみ1/160

・HOは博物館での展示用に用いられることが多いです Nは個人が主流

●Nゲージの特色

・走らせる時にスペースをとりません 90cm×60cmでも十分に楽しめます

・車両の種類が豊富で価格が手頃

・日本人の手先の器用さも大きく貢献しているようです

●基本的なしくみ

・直流電源を2本あるレールの片方をプラス、片方をマイナスとして流し、

車輪を通じてモーターを駆動させます 後進は電位を入れ替えます

・運転は家庭用電源を直流に変換して、コントローラーを介することに

より行われます 国内全メーカー統一規格

●楽しみ方

①運転を楽しむ

・簡単にレールの敷設が出来ることや、安定した土台が付属されています

そのため床やテーブルの上でも運転を楽しむことが出来ます

②車両を収集する

・メーカーから発売されている車両の種類はかなりの数にのぼります

それを好みにより国・地域・年代・車種等によって収集する楽しみがあります

③車両工作を楽しむ

・プラモデル感覚で車両を製作します 品薄種を生み出す楽しみがあります

④レイアウト(ジオラマ)を製作する

・土台の木枠を繋ぎ合わせてサイズを調整したり、集合(モジュール)

式や分割式のレイアウトを持ち寄って大規模レイアウトを製作するク

ラブもあります

●レイアウト(ジオラマ)の作り方

①テーマと大きさを決める(都会・田舎・車両基地・実際の風景コピー)

②図面を書き、それをベースに書き写す

③線路をすべて敷設する ポイントや信号機の配線も行う

④地面や地形などを作成する

⑤建物とアクセサリーを配置する

●メンテナンス

①埃対策⇒小規模レイアウトならば全体を覆うことの出来るアクリルカバーを

用意するのがベスト。

②線路の錆防止⇒レールは真鋳製なので、専用のクリーナーで掃除

③出来るだけ丁寧に扱う⇒接着面積が小さいので、すぐに破損の場合も

④車輪に付着したゴミや錆の除去⇒走行性能が悪化

*以前は写真やビデオに収めるのが一般的でしたが、最近はCCDカメラを車

両に搭載し電波で映像をパソコンに飛ばして、運転台感覚を楽しむ愛好家

もいます。

過去に藤田が制作したレイアウトです。怪獣(息子)に破壊されました~(泣)

*次回は「鉄道写真に挑戦」をお届けします。

Posted by 小坂真智子 at 19:42│Comments(0)

│週刊テツタビ百科